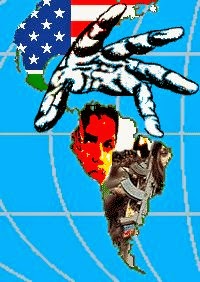

Las

relaciones entre América latina y EEUU están en una fase de cambios muy

rápidos. A diferencia de las relaciones entre las dos regiones que marcaron

gran parte de los siglos XIX y XX, todo indica que lo que caracterizará el

presente siglo tendrá un signo diferente. Entre 1800 hasta fines del siglo

pasado, el rol de EEUU en la región latinoamericana fue ascendente. Durante

esos dos siglos, EEUU se apropió de enormes territorios, invirtió en empresas

agro extractivas con enormes ventajas, formó sólidas alianzas con las

oligarquías que se afianzaron en el poder local después de las guerras de

independencia y sembró sus bases militares a lo largo del continente.

Las

relaciones entre América latina y EEUU están en una fase de cambios muy

rápidos. A diferencia de las relaciones entre las dos regiones que marcaron

gran parte de los siglos XIX y XX, todo indica que lo que caracterizará el

presente siglo tendrá un signo diferente. Entre 1800 hasta fines del siglo

pasado, el rol de EEUU en la región latinoamericana fue ascendente. Durante

esos dos siglos, EEUU se apropió de enormes territorios, invirtió en empresas

agro extractivas con enormes ventajas, formó sólidas alianzas con las

oligarquías que se afianzaron en el poder local después de las guerras de

independencia y sembró sus bases militares a lo largo del continente.

El avance norteamericano

sobre el continente experimentó interrupciones puntuales en ese período de dos

siglos. El más significativo, sin duda, fue la Revolución cubana que no sólo

cuestionó el poder económico y político de Washington sobre la isla. También

retó la hegemonía cultural y reivindicó la dignidad no sólo de Cuba sino de

todo el continente. Otras experiencias como la Revolución mexicana, la Unidad

Popular chilena o el Justicialismo argentino – entre otras - fueron chispazos

que con el tiempo fueron aplastados por la fuerza militar de EEUU.

Sin

embargo, desde 1990 América latina ha comenzado a vivir un nuevo período en que

está cuestionando la hegemonía de EEUU de manera creciente. La Revolución

bolivariana de Venezuela, la revolución ciudadana en Ecuador, el Estado

multicultural de Bolivia se han unido a Cuba para formar una sólida Alianza que

pueda enfrentar a Washington: el ALBA. Este núcleo de países han encontrado

gobiernos amigos en Nicaragua, Argentina, Uruguay y Brasil que han constituido

un bloque histórico que logra frenar las ambiciones desmedidas de despojo

económico de EEUU en la región.

Quizás el momento estelar

de la nueva correlación de fuerzas se produjo en 2005 con motivo de la Cumbre

de las Américas celebrada en Mar del Plata cuando bajo el liderazgo del

presidente venezolano, Hugo Chávez, América latina derrotó el proyecto ALCA

concebido por Washington. EEUU se percató del cambio en la correlación de

fuerzas y comenzó a desarrollar una alternativa para enfrentar el bloque

latinoamericano que se estaba consolidando.

EEUU está perdiendo sus

ventajas económicas en la región. No es el gran extractor e importador de

materias primas de América latina. Tampoco es el gran exportador de maquinaria

y tecnología. Como consecuencia, está perdiendo su influencia política y muchos

gobiernos de la región están buscando soluciones más de acuerdo con sus

intereses. Por el lado cultural, EEUU aún conserva su hegemonía ideológica

sobre la base de su control sobre instituciones claves en la reproducción de

las creencias básicas de la gente. Por último, EEUU mantiene su dominación

militar, representada en un rosario de bases militares en toda la región, y en

la venta de armas.

La acumulación capitalista

EEUU

somete a principios del siglo XIX a los países del Gran Caribe a una política

de explotación agro-extractiva que se extiende al resto de la región antes de

que termine el siglo. A partir de 1930 impone su política de industrialización

mediante la sustitución de importaciones, para lo cual se convierte en el

principal exportador de tecnología. El colapso del modelo produce una crisis

profunda en la economía de EEUU que la transforma en una máquina especializada

en despojar a los países de la región de sus riquezas. En el horizonte emerge

China con su política para reemplazar a EEUU como ‘comprador’ agro-minero.

EEUU

somete a principios del siglo XIX a los países del Gran Caribe a una política

de explotación agro-extractiva que se extiende al resto de la región antes de

que termine el siglo. A partir de 1930 impone su política de industrialización

mediante la sustitución de importaciones, para lo cual se convierte en el

principal exportador de tecnología. El colapso del modelo produce una crisis

profunda en la economía de EEUU que la transforma en una máquina especializada

en despojar a los países de la región de sus riquezas. En el horizonte emerge

China con su política para reemplazar a EEUU como ‘comprador’ agro-minero.

Desde finales de la guerra

civil norteamericana (1860-1865) hasta fines del siglo XX, el crecimiento

económico de EEUU fue constante y espectacular. Se pueden considerar las

grandes recesiones capitalistas de 1870 y 1929, respectivamente, como crisis de

reacomodo de la forma de acumulación. De una pequeña potencia en aquella época

hace siglo y medio, se convirtió en la potencia capitalista hegemónica en el

siglo XX.

Este salto lo dio sobre la

base de la explotación de una masa laboral concentrada en un país continental

que logró subyugar el resto del mundo que le proporcionaba materias primas y la

mano de obra que requería su crecimiento industrial. Al mismo tiempo, logró

construir un imperio financiero que tenía tentáculos en todos los continentes.

Para acumular las riquezas

generadas por una creciente clase obrera, EEUU se lanzó en primera instancia –

siglo XIX - a la conquista de México y el Gran Caribe. Los territorios

mexicanos anexados a la Unión y las riquezas mineras del país azteca alimento

la industria norteamericana. El Caribe y Centro América fueron generosos en

proporcionar alimentos para los trabajadores industriales del norte. Al mismo

tiempo, Panamá abrió su angosto istmo para que el pujante ‘Este’ norteamericano

se uniera al ‘Oeste’.

La industrialización

norteamericana parecía incansable e insaciable. EEUU no sólo se apropió de los

recursos naturales y riquezas, también neutralizó y destruyó todo esfuerzo por

las clases productivas de los países de México y el Caribe para impulsar su

propio desarrollo y surgir como competidores. En el caso de Sur América, EEUU

actuó de la misma manera, desplazando las incursiones primitivas de Gran

Bretaña. En unas pocas décadas logró adueñarse de las materias primas de la

región y sometió a todos los países a su sistema financiero.

Los grandes industriales

norteamericanos invertían en América latina, con financiamiento de Wall Street

y con la intervención militar del gobierno asentado en Washington. Mientras

EEUU acumulaba sobre la base de la explotación de los obreros norteamericanos y

la súper-explotación de los trabajadores latinoamericanos, los países de la

región se hacían más dependientes. La dialéctica generaba cada vez más riqueza

en un polo y más pobreza en el otro.

La Revolución cubana en

1959 fue el primer signo de rebelión frente a esta lógica perversa. Como

castigo, EEUU bloqueo el acceso de la economía cubana al merado mundial. La

política neo-liberal (financiación de la economía norteamericana) a partir de

la década de 1970 tuvo efectos desastrosos para América latina. La llamada

‘década perdida’ de 1980 golpeó a la región que intentaba acomodarse sin éxito

a los cambios de modelo de acumulación de EEUU. En la década de 1990 la nueva

política neoliberal le dio oxígeno a las economías capitalitas latinoamericanas

iniciando un proceso de traspaso de riquezas de los trabajadores (90 por ciento

de la población) a una pequeña minoría formada por las oligarquías y sus

socios.

El modelo sustentado sobre

la flexibilización del trabajo, la desregulación y la privatización logró

producir un ‘boom’ que duró cinco años, en algunos casos diez. Sin embargo, rápidamente

se desinflaron y provocaron reflujos en todos los países. Donde más se sintió

el latigazo fue en países como Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Venezuela.

Gobiernos populistas (alianzas obrero-burguesas) llegaron al poder y

descubrieron que EEUU no representaba una salida para la crisis económica que

habían heredado de los neoliberales.

Al mismo tiempo, a finales

de la década de 1990 y principios de la primera década del siglo XXI, comenzó a

emerger con inusitada fuerza la economía de China. Por una serie de circunstancias,

logró generar un crecimiento industrial pocas veces vista en el pasado

capitalista. Igual que Gran Bretaña, EEUU, Alemania y Japón, en su momento,

China estaba hambrienta de materias primas para alimentar sus industrias y sus

trabajadores. En América latina encontró una región dispuesta a iniciar un

intercambio que beneficiaría a ambos extremos. A cambio de materias primas,

China enviaba a los exportadores dólares norteamericanos.

Las oligarquías

latinoamericanas continuaron acumulando sobre la base de la dialéctica de la

dependencia. Sin embargo, los gobiernos ‘populistas’ comprendieron que tenían

que generar programas de ayuda a los sectores más empobrecidos para contener

las protestas.

La

dominación política

Políticamente, EEUU ha perdido

gran parte de su capacidad de maniobra frente a los pueblos latinoamericanos.

Sus aliados oligarcas, con pocas excepciones, se han vuelto cargas que no

tienen la voluntad de encabezar una lucha contra los pueblos. Los países del

ALBA, expresiones como CELAC y las derrotas que sufre EEUU en sus guerras en

Colombia y México son ejemplos de la pérdida de hegemonía. En el caso de

Venezuela plantea como única salida la desestabilización, la ‘guerra suave’ y

finalmente el golpe de Estado militar.

EEUU logró someter a los

países de la región latinoamericana sobre la base de una estrategia que ponía a

un sector de la oligarquía a luchar contra la otra. Cuando era conveniente a

sus intereses movilizaba a las fuerzas populares: artesanos, campesinos,

obreros y/o capas medias. Los conservadores con la Iglesia católica como aliada

se enfrentaba a los liberales y sus cuadros masones, mientras que EEUU

consolidaba posiciones dentro de la estructura política. Cuando Washington le

daba prioridad a sus intereses mineros se aliaba a los liberales enemigos de

los terratenientes conservadores.

Bolívar en 1825 anunció las

intenciones de EEUU en la Carta de Jamaica. Un año más tarde fue enfático en

sus discusiones con Santander sobre la inconveniencia de invitar a Washington

al Congreso Anfictiónico que se celebró en la ciudad de Panamá.

En 1888 Washington convocó

a una reunión ‘Panamericana’ para allanar el camino que le permitiera

convertirse en eje comercial en toda la región. Después de la segunda guerra

mundial sometió a todos los países (no sin algunas protestas) a los dictados de

la Organización de Estados Americanos (OEA). Para asegurar su hegemonía

política en el mundo – particularmente en América latina – levantó como amenaza

a la Unión Soviética. Mediante esta estrategia, junto con sus aliados

oligárquicos en la región, organizó un sistema político que le permitió

reprimir y subordinar a los trabajadores – especialmente los obreros y

campesinos – para súper explotarlos.

La resistencia a los planes

de dominación norteamericana por parte de los pueblos latinoamericanos obligó a

EEUU a imponer dictaduras militares para continuar extrayendo ganancias

extraordinarias de la región. Cuba fue el único país latinoamericano en el

siglo XX que logró liberarse del yugo político de las grandes corporaciones

norteamericanas y los militares locales.

La crisis del capitalismo

norteamericano y el modelo neoliberal a fines del siglo XX produjo un cambio en

el ordenamiento político. A la nueva correlación de fuerzas contribuyó el colapso

del experimento soviético en Europa. Una nueva oligarquía financiera se apoderó

del Estado y de los partidos políticos, tanto de derecha como los de izquierda.

El PRI (México), PS (Chile), Justicialista (Argentina), PSDB (Brasil), PRD

(Panamá) y otros asumieron el proyecto neoliberal como solución única a los

problemas de la región. Compitieron por el favor de las corporaciones y sus

clientes electorales en las campañas electorales.

Este cuadro fue

resquebrajado cuando aparecieron, en el marco del vació creado por la vieja

‘izquierda’, el PT (Brasil), el ala izquierda del Justicialismo (Argentina), la

Nueva República/PSUV (Venezuela), el Movimiento Ciudadano (Ecuador) y el Frente

Amplio (Uruguay). En Centro América, los frentes militares de liberación

nacional de las décadas de 1970 y 1980 - FSLN y FMLN - llegaron al poder

mediante elecciones a principios del siglo XXI.

Los países del ALBA logran

mantener, a pesar de los ataques de EEUU, un frente común, con mucha autonomía.

En cambio, las otras izquierdas en el poder tuvieron que negociar con

Washington para conservar los espacios necesarios para seguir gobernando.

EEUU no abandonó sus

tácticas golpistas. En 2007 derrocó a Mel Zelaya en Honduras e igual a Lugo en

2012 en Paraguay. En 2002 organiza un golpe militar-corporativo que es

frustrado contra el presidente Chávez en Venezuela. Desde aquella fecha EEUU no

ha dejado de desestabilizar y amenazar con intervenciones militares al gobierno

venezolano, presidido por Nicolás Maduro.

Los golpes militares de

EEUU en América latina representan cambios radicales en la correlación de

fuerzas. En el siglo XX tuvieron tres ejes. El primero fue en la primera mitad

de ese siglo, cuando colapsó el sistema capitalista mundial (la recesión) y

EEUU quiso asegurar su dominación. Durante la segunda guerra mundial EEUU

maniobró para conservar a la región como proveedora de materias primas y bienes

industriales para el esfuerzo bélico. El tercer momento fue consecuencia de la

ola de movimientos de un proletariado maduro que sacudieron los cimientos

políticos de la región y fueron reprimidos violentamente a partir de la década

de 1960.

EEUU también ha recurrido a

los magnicidios para deshacerse de líderes políticos que ponían en peligro su

hegemonía: Gaitán en Colombia, Jaime Roldós en Ecuador, Torrijos en Panamá,

Allende en Chile y probablemente Chávez en Venezuela.

La

hegemonía cultural

El consumismo es la

ideología que logra mantener la cohesión social en EEUU, América latina y en el

resto del mundo. El consumismo es la ideología del sistema capitalista que le

permite mantener su control sobre la población. Por un lado, el consumismo

iguala a todos los miembros de la sociedad capitalista convirtiéndolos en

aspirantes a ser partes del mercado. Por otro lado, el consumismo crea

condiciones para promover la competencia entre los individuos. El logro más

acabado del consumismo es su capacidad para borrar las líneas clasistas que son

la preocupación principal de los sectores dominantes.

El consumismo tiene dos

bases claves para que pueda funcionar. Por un lado, los trabajadores

asalariados. Sin esta clase de trabajadores, el consumismo se reduce a un

pequeño círculo de rentistas y capitalistas. El consumismo, en la terminología

de la clase dominante, produce una ‘clase media’. El consumidor de mercancías

(producidas por trabajadores asalariados) es miembro de la ‘clase media’. No

importa de qué sector de la sociedad provenga.

Por el otro, el consumismo

requiere de una poderosa máquina publicitaria que divulgue cuales son las

mercancías en oferta y, además, que estimule el consumo por parte de los

trabajadores. El consumo debe superar el ingreso de los trabajadores (salario)

para crear una economía virtual basada en la deuda y la especulación.

EEUU logró crear esta economía

basada en instrumentos especulativos a principios del siglo XX. Consolidó el

modelo en el período posterior a la segunda guerra mundial (1945-1975). A

partir de esta última fecha, inició la construcción de una economía virtual

mediante la subordinación del sector productivo del capitalismo al sector de

las finanzas (especulativo).

El mundo y América latina

ha sido objeto de un proceso de financiación de sus economías. En el

siglo XIX la penetración del capitalismo norteamericano creó un mercado agro-minero

de enormes dimensiones. Posteriormente, en el siglo XX, mediante la exportación

de tecnología industrial el capital norteamericano creó burguesías nacionales

dependientes y una clase obrera combativa. En la actualidad, el llamado mercado

‘virtual’ de un capital norteamericano financiero se ha apoderado de las

economías destruyendo la burguesía nacional y debilitando la clase obrera.

La nueva fase de la

acumulación capitalista necesita conservar la ideología consumista para no

perder su hegemonía cultural. El consumismo ha invadido todos los espacios de

la sociedad latinoamericana: La familia, la educación, las iglesias, la

comunidad, los partidos políticos y las demás instituciones sociales. En la actual fase del desarrollo capitalista,

quienes no consumen son expulsados, marginados y virtualmente desaparecidos.

Para existir hay que consumir. Consumo, luego soy. Mi identidad se relaciona

directamente a mi status de consumidor.

EEUU controla casi todos

los resortes del consumo de mercancías. Incluso, los productos que se consumen

pueden ser ‘producto nacional’ o ‘Made in China’, pero reproduce la ideología

norteamericana y el ‘American Way of Life’. A fines del siglo XX, el ideólogo

Henry Kissinger se preocupaba de la creciente influencia del Fútbol europeo y

su impacto sobre América latina y el resto del mundo. Después de la crisis de

2008 y el colapso del proyecto europeo estará descansando más tranquilo.

El modelo chino le quita un

poco más de sueño en la actualidad. Sin embargo, China pretende sustituir a

EEUU a largo plazo (¿siglo XXII?) no pretende presentar una alternativa. A

pesar de los defectos del modelo soviético del siglo XX, contenía los elementos

ideológicos de una alternativa: el socialismo.

La ideología del socialismo

se diferencia del capitalismo en un aspecto fundamental: Mientras que el último

se basa en el consumismo competitivo, el primero tiene como ideal la

solidaridad. En teoría en el socialismo no hay espacio alguno para la

acumulación. Como consecuencia, es imposible que surja un modelo financista de

sociedad (especulación).

La surcoreana Samsung es la

empresa que más gasta en publicidad en el mundo. Un total de 14 mil millones de

dólares. En 2013 las empresas capitalistas de EEUU gastaron 100 mil millones de

dólares en publicidad. La compañía Procter & Gamble invirtió 5 mil millones

en ese año. Más del 40 por ciento de lo gastado en EEUU se hace a través de la

televisión (cable, al aire y otras).

La participación de EEUU en

la publicidad global está disminuyendo. Sin embargo, aún domina - con un 33 por

ciento del total - el negocio de la publicidad. China que hace 20 años apenas

llegaba al uno por ciento, en 2013 representaba cerca del 9 por ciento. América

latina tiene el 7 por ciento del mercado publicitario. El 40 por ciento del

presupuesto total de cerca de 40 mil millones de dólares anuales en publicidad

en América latina se concentra en Brasil. El crecimiento de los gastos en

publicidad en América latina es más rápido que en el resto del mundo. En 2016

se calcula que se gastarán 31 mil millones en la región sólo en internet,

comparado a 17 mil millones en 2011. En televisión pasaría de 20 mil millones a

30 mil millones de dólares en 2016. En los periódicos impresos, aumentaría de 8

mil millones a 10 mil millones de dólares.

16:22

16:22

Edward Ordoñez

Edward Ordoñez

.gif)